Las hileras de lentejuelas de su vestido reflejan la escasa luz de las lámparas de gas londinenses esa tarde otoñal de 1667. Está confeccionado en seda de colores, con bordados que emulan las constelaciones, y todo rematado un sombrero de plumas tan altas que casi rozan el marco de la puerta al entrar en el edificio.

Los murmullos han comenzado en cuanto ha atravesado el umbral de la Royal Society.

Es consciente de que no es un lugar para mujeres, pero sus méritos y su estatus se han combinado para granjearle la invitación a entrar en este club tan especial. A su paso, varios miembros, con sus pelucas blancas bien ajustadas, detienen sus conversaciones. Algunos carraspean, otros sonríen condescendientes. Margaret se detiene un instante, quiere saborear el ambiente de hostilidad velada, y luego continúa con paso decidido hasta la sala de las presentaciones.

—Dama… y caballeros —anuncia el secretario sin disimular una dosis de ironía—, su excelencia, la duquesa de Newcastle.

Esas palabras provocan el mismo efecto que unas piedras al caer en un estanque. Margaret inclina la cabeza, sonriente, sin justificarse por su presencia. No pensaba hacerlo.

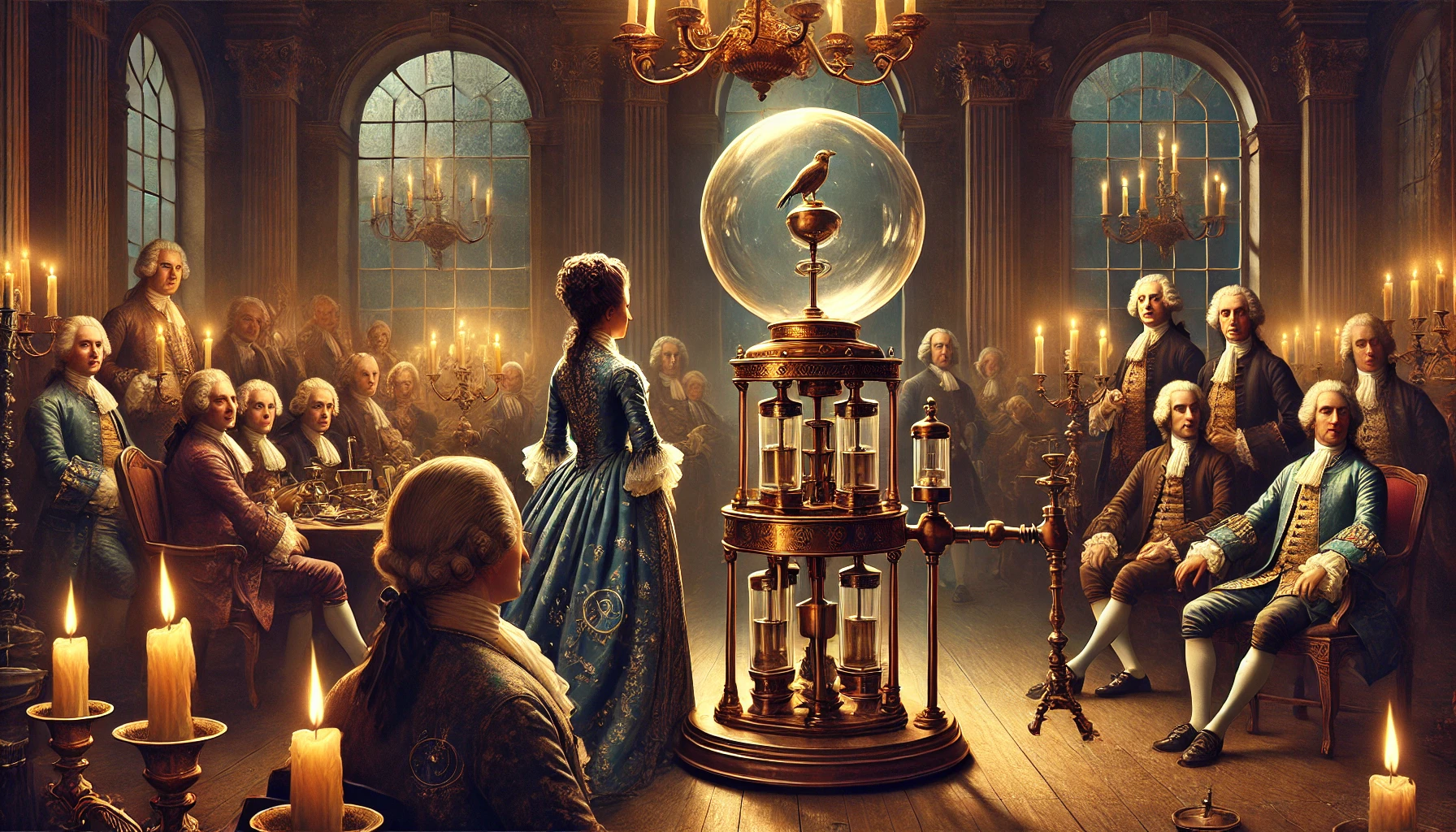

En una sala llena de instrumental científico, un grupo de hombres aguarda para asistir a la demostración de los últimos avances. Cuesta distinguir si la expectación se debe a la inusual presencia de Margaret o a la trascendencia del experimento que se va a exponer. En el centro, destaca un artilugio de bronce y cristal: una bomba de vacío, diseñada por el reputado investigador Robert Boyle. Según se sabe, la máquina desvelará un importante descubrimiento al extraer todo el aire del interior de una esfera transparente.

Boyle, con voz pausada y cierto tono didáctico, explica el procedimiento, mientras introduce en la esfera un gorrión, ignorante de su triste destino. Margaret no pierde detalle, inmóvil. Las luces de las velas se reflejan en sus ojos, en apariencia más pendientes de los gestos de los hombres que de la máquina.

Al activar la bomba, el aire escapa lentamente, y el gorrión lucha desesperado. Otras mujeres se habrían desmayado, pero Margaret permanece firme, y uno de los caballeros tose incómodo y aparta la mirada. Al final, el pajarillo muere. Silencio en la sala.

—Pues vaya, ¿qué hemos aprendido? —salta Margaret, rompiendo la tensión con una voz tan contundente como aristocráticamente bien modulada.

—La ausencia de aire impide la vida —responde Boyle con un gesto de suficiencia.

—Interesante —concede ella, avanzando hacia la mesa—. Y ¿cuánto os ha costado construir esta lección que la naturaleza nos enseña gratis todos los días? Si os quedáis sin aliento, también morís, ¿no?

Un murmullo recorre la sala. Algunos ríen, nerviosos; otros arrugan la frente. Margaret se vuelve hacia Boyle.

—No os equivoquéis, señor Boyle. Admiro vuestro invento. Es un artefacto hermoso, como un poema. Pero no deberíais confundir belleza con certeza.

Boyle, nada acostumbrado a ser desafiado, intenta rebatirla con argumentos técnicos. La duquesa lo escucha con paciencia y lo observa con unos ojos que brillan con una chispa de diversión. Cuando termina, ella retoma la palabra.

—Os diré algo que he aprendido escribiendo —interviene, imitando el gesto de sujetar una pluma con la mano—. La ausencia de palabras no es el vacío. Siempre queda algo: una idea, una imagen, una sombra de lo que hubo antes. ¿Y no podría ser lo mismo con vuestra esfera? ¿Estamos seguros de que el vacío es realmente vacío?

La sala queda en silencio, no porque la idea sea descabellada, sino porque viene de una mujer.

Esa noche, Margaret regresa a su hogar con la sensación de haber ganado una pequeña batalla. En su gabinete, bajo la luz de las velas, escribe en su diario:

«El vacío no es nada; es lo que queda cuando todo lo demás ha sido arrancado. Quizás la sociedad me vea como un gorrión encerrado en su esfera, luchando contra la presión del aire que me sofoca. Pero a diferencia de ese gorrión, no me quedaré inmóvil. Mi mente se expande aunque el mundo intente reducirme.»

Las noticias de su visita a la Royal Society se extendieron por Londres. Algunos decían que había humillado a Boyle; otros, que había hecho el ridículo. Todos hablaban de la excéntrica duquesa. De paseo por la ciudad, ella escuchaba los susurros de los transeúntes y sonreía para sí. La verdadera victoria no era convencer a los hombres de la Royal Society, sino demostrar que las mujeres podían desafiar sus ideas, sus normas, su monopolio sobre el conocimiento. Así, mientras la City bullía con el ruido de las calles y las campanas de las iglesias, Margaret Cavendish seguía escribiendo, explorando ideas y soñando con mundos más vastos, donde hasta el vacío tenía algo que contar.